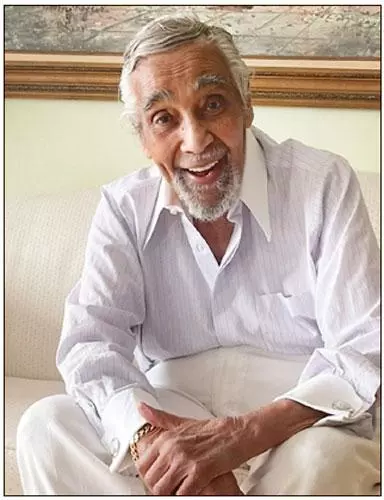

찰스 랭걸 전 하원의원

“내겐 시간이 많이 남아있지 않습니다. 남은 소원이 있다면 오직 민주주의로 통일된 한국을 보는 것입니다.” 한국전쟁 참전용사로 46년간 연방의회에서 활약했던 찰스 랭걸(사진) 전 연방 하원의원이 ‘통일 한국’을 마지막 소원 중 하나로 꼽은 것은 이름조차 몰랐던 낯선 땅 한국이 인생의 경로를 완전히 바꾼 전환점이 됐기 때문이다.

뉴욕시 할렘의 가난한 가정에서 태어나 고교를 중퇴하고 1948년 미 육군에 입대한 그는 한국전쟁의 ‘영웅’으로 돌아온 덕분에 정부 지원을 받아 학업을 마치고 법조인을 거쳐 정계에 입문할 수 있었다.

그러나 그 길은 결코 순탄하지 않았다. 6·25 발발 후 파병 지시를 받고 부산행 배에 올랐던 그는 “처음 명령을 받았을 때는 전면전이 될 거라고는 전혀 생각하지 못했다. 한국인들 사이의 분쟁에 관한 치안 유지 임무라고 들었다. 무엇에 관한 전쟁인지 몰랐다”라고 술회했다.

그가 소속된 제2보병사단 503야전포병대대는 1950년 8월 부산 땅을 밟았고, 인천상륙작전 후에는 38선을 넘어 파죽지세로 북진했다.

압록강 근처까지 밀고 올라갔을 때만 해도 ‘크리스마스 전에 귀국할 수 있겠다’는 희망이 부대 전체에 감돌았지만, 중공군의 참전이 이러한 기대를 송두리째 앗아갔다고 한다.

랭걸 전 의원은 “북한-중국 국경 근처까지 올라갔고, 우리는 곧 집에 돌아갈 예정이었다”며 “그때 중공군이 압록강을 넘어왔다. 그건 대학살이었다”라고 몸서리쳤다.

압록강의 중국식 영어명인 ‘Yalu River’를 두 번이나 되뇐 랭걸 전 의원은 “끔찍한 악몽이었고 내 인생 최악의 날이었다”고 술회했다. 그해 11월30일 평안남도 군우리 전투에서 중공군 포탄에 맞아 생사의 기로에 섰지만, 전우 40여 명을 이끌고 필사의 탈출에 성공해 목숨을 건질 수 있었다. 퍼플하트 훈장과 동성 무공훈장은 이러한 공을 인정한 것이었다.

전역 후 정부 지원으로 고교와 대학, 로스쿨 과정을 마친 그에게 한국전 참전은 “내 인생을 바꿨고 내 삶을 구했다”는 의미를 갖는다고 했다.

한국을 떠날 때는 “앞으로 이 나라와의 인연이 이어질 줄 몰랐다”던 랭걸 전 의원이 뉴욕주 하원의원을 거쳐 1971년 연방의회에 입성한 뒤 대표적인 친한파 정치인으로 한국과 다시 가까워진 것은 필연에 가까웠다.

“의원들 중 나보다 더 한국과 가까운 사람은 아무도 없었다”며 한반도 관련 의정활동에 앞장서지 않을 수 없었다는 것이 그의 설명이다.

지난 2003년 친한파 의원모임 ‘코리아 코커스’ 창설을 주도하고 일본군 위안부 결의안, 재미 이산가족 상봉 촉구 결의안, 6·25전쟁 추모의 벽 건립 법안에 적극 참여한 것이 대표적인 사례다.

랭걸 전 의원은 “한국 정부의 사람들과 매우 매우 가까워졌고 민주주의를 향한 그들의 노력을 지지했다. 한국의 여성 대통령과도 매우 친해졌다”며 박근혜 전 대통령과의 인연을 소개했다.

또 윤석열 대통령이 지난 4월 국빈 방미 당시 상·하원 합동연설에서 자신의 이름을 불러줬다며 “매우 영광이었고 기분이 좋았다”고 소감을 밝혔다.

지난 11일 93번째 생일을 보낸 랭걸 전 의원은 “아주 아주 건강하다”고 근황을 전했지만, 먼저 떠나보낸 전우들을 생각하며 슬픔에 잠기기도 했다. 그는 “지지난주에도 2사단 동료 한 명이 세상을 떠났다”며 “전쟁에서 살아 돌아온 거의 모든 동료와 친구들을 고령 탓에 잃었다”고 말했다.

노병에게 위로가 되는 것은 자신이 구한 한국의 민주주의와 경제 성취다. 랭걸 전 의원은 “너무 많은 전우를 잃어 슬프지만 민주주의를 구한 것은 행복한 일”이라면서 ‘한강의 기적’을 예상할 수 있었느냐는 물음에 “아무도, 심지어 한국인들도 상상할 수 없었을 것”이라고 답했다.

70여년 전 자신을 공격했던 중공군을 용서할 수 있느냐는 질문에는 “아니다(No)”는 답이 두 번이나 돌아왔다. 북핵 문제 해법에 관한 조언을 구하자 “유일한 희망은 중국과 협상해 대북 지원을 중단하게 만들어야 한다는 것이다. 중국이 우리와 협력하게 만들어야 한다”라고 강조했다. [연합]

![[비즈니스 포커스] 발아건강식품, "정직한 제품으로 입증된 효과"](/image/279496/75_75.webp)

![[주말 가볼 만한 곳] 마리에타 '우주 탐험 조명쇼' 등 5가지 이벤트](/image/279481/75_75.webp)